공공도서관 예산 깎고 방치하고

공공도서관 예산 깎고 방치하고

~“이럴 거면 짓지나 말지”~ 얼마 전 이사를 앞두고 책을 정리하며 느낀 단상을 ‘책동네 산책’에 적은 뒤로 출판계 인사들을 만날 때마다 “이사 잘 하셨느냐”는 인사를 받곤

한다. 그럴 때마다 괜히 개인사를 공개했다는 민망함에 후회가 되기도 한다.

전에 살던 동네에서 연초에 동네 이름이 앞에 들어가고

뒤엔 ‘센터’가 들어가는 건물이 개관했었다. 구에서 지은 건물이었는데 1·2층엔 입시학원이 입주했고 그 위층으로 경로당, 컴퓨터실,

어린이도서관이 포함된 도서관 등이 들어섰다. 다목적 복지시설인 셈인데 주말마다 요긴하게 이용했다. 딱히 외출할 곳이 없으면 가족이 함께 가서

아내가 아이에게 책을 읽어주거나 DVD를 감상하는 동안 나는 한 쪽에서 달콤하게 졸음을 즐기곤 했다. 신생 도서관이라 자료는 그리 많지 않았다.

그렇지만 관내 공립학교 도서관과 네트워크가 구축돼 있어 온라인으로 신청하면 이 도서관에 없는 자료도 빌릴 수 있었다. 이사를 온 동네엔 이런

공간이 가까이에 없어 무척 아쉽다. 집에 적지 않은 자기 책이 있음에도 아이가 “이제 책 빌리러 안 가요”라고 묻는다. 도서관 이용이 아이에겐

나름의 놀이이자 문화생활이었던 모양이다.

정부는 현재 700개 정도인 공공도서관을 2013년까지 900개로 늘린다는 목표를 세워두고

있다. 여기엔 100~130㎡ 규모의 ‘작은 도서관’도 포함된다. 지방자치단체들도 언제부턴가 도서관 짓기에 열을 올리기 시작했다. ‘도서관

도시’를 표방하는 지자체까지 나왔다. 내가 이사온 집 가까운 곳에도 조만간 도서관이 생기길 기대해 본다.

도서관이 늘어나는 것은

시민의 복지를 위해서나 출판계를 위해서나 환영할 일이다. 그런데 한국을 지배하는 양적 성장 우선 논리가 도서관에도 그대로 적용되고 있는 것은

우려스러운 대목이다. 일부 지자체에 해당하는 얘기겠지만, 단체장들이 도서관 짓기에 열을 올리는 것은 도로를 닦고 다리를 세우는 등 전임자들이

업적을 내세우기 위해 단골로 이용했던 사업들이 포화상태에 도달한 상황에서 ‘폼’을 잡기 좋은 대상으로 도서관을 잡았기 때문이라는 의구심이 들기도

한다.

공공기관 치고 바깥에 예산이 충분하다고 말하는 곳은 별로 없겠지만 공공도서관 역시 예산 부족에 시달리고 있다. 도서관법은

도서관 규모나 보유장서가 늘어나는 것에 비례해 전문사서도 증원하도록 규정하고 있다. 현실은 법이 규정한 수준의 30% 정도에 그친다. 전문인력이

없어서 그런 게 아니라 예산이 부족해서다.

지자체의 내년 예산은 거의 확정된 상태인데 공공도서관마다 걱정이 태산이다. 경기침체에

정부의 감세기조가 겹치면서 세수가 줄면, 다른 복지 예산과 마찬가지로 도서관 운영 예산이 가장 먼저 된서리를 맞는 경우가 많았기 때문이다. 특히

경기도는 기초 지자체에 지원해오던 수십억원의 도서관 지원금을 내년부터 주지 않겠다고 밝혀 반발을 샀다.

어쨌든 도서관이 늘어나면

좋은 일 아니냐고 하면 할 말은 없다. 하지만 그렇게 단순하지 않다. 도서관은 재정이 지속적으로 투입돼야 하는 공간이다.

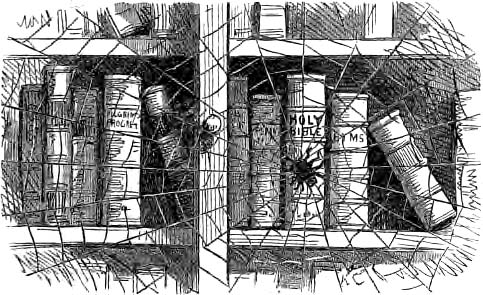

도서관에

헌 책, 훼손된 책만 가득하다면 단골 이용자도 발을 끊게 된다. 오죽했으면 취재 도중 전화통화를 한 어느 도서관 관장이 “이럴 거면 도서관을

짓지나 말지 지어놓고 이렇게 방치할 수 있느냐”고 한탄했겠는가.

<김재중기자 hermes@kyunghyan.com>